- HOME

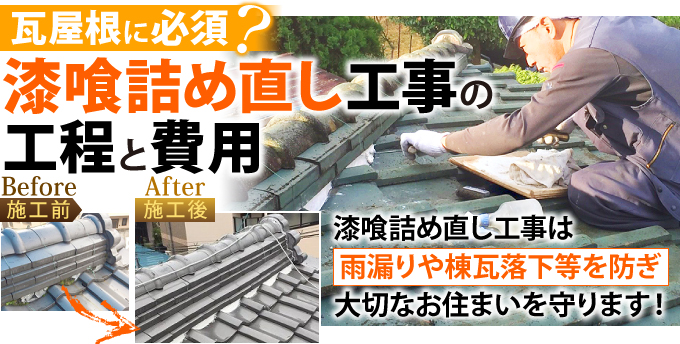

- 瓦屋根に必須?漆喰詰め直し工事の工程と費用

瓦屋根に必須?漆喰詰め直し工事の工程と費用

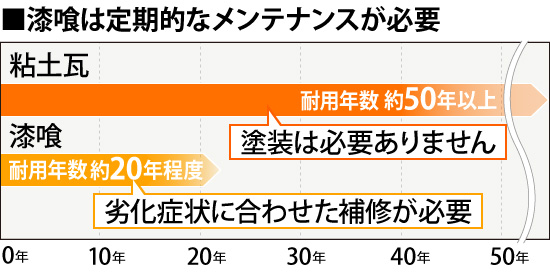

“半永久的”とも言われ、長寿の屋根材として知られている瓦屋根。粘土瓦なら塗り替える必要もなく、割れやずれなど起こさなければ綺麗な美しさをキープできます。

そのため他の屋根材と比べると、瓦は耐久性が高くメンテナンスがいらないイメージがあるかもしれません。しかし、「ノーメンテナンス」ではなく、瓦屋根を構成する下地や銅線、釘などの建材はメンテナンスが必要です。なかでも、劣化しやすく適度なタイミングで補修(詰め直し)しなければならないのが「漆喰」です。

「漆喰」は多くの方がご存じかと思いますが、外壁に使われるイメージが強いかもしれません。

「瓦屋根のどこに漆喰が使われているの?」

「なぜ漆喰を使うのか?」

「漆喰のメンテナンスって何をするのだろう?」

など、ご自身のお住まいが瓦屋根なのに漆喰について疑問や不安がある方も多いのではないでしょうか?

すでに漆喰の剥がれでご不安を抱えている方や、瓦屋根を長く安全に保ちたいとお考えの方に、漆喰とは何なのか、メンテナンスの必要性や工事内容について分かりやすく解説していきます。漆喰について知ることが、瓦屋根を、そして大切なお住まいそのものを守ることにつながるのです。

一般的な瓦屋根と言えば、築年数の長い住宅でよく見かける「艶がある」「曲線の形状」という和瓦(日本瓦)をイメージする方が多いのではないでしょうか。しかし、ひとことで「瓦屋根」といっても、素材によっていくつかの種類に分かれます。

主なものが、粘土瓦、セメント瓦、モニエル瓦です。これらはほとんどの場合漆喰のお手入れが必要な屋根です。

粘土瓦(和瓦)

焼き上げる前にガラス質の釉薬を塗布してあるのが「釉薬瓦」と言われるもので、茶碗などを作るときと同じイメージです。陶器瓦とも呼ばれます。

「いぶし瓦」は窯のなかでいぶされて完成するので、銀色や黒っぽい特徴があります。

セメント瓦・モニエル瓦

セメント瓦は、セメントを主成分として成型した瓦です。

モニエル瓦は、セメントと砂利を主成分とし着色剤を表面に塗布した瓦で「乾式コンクリート瓦」とも言われています。

焼き上げて完成された粘土瓦は塗装が不要ですが、セメント瓦やモニエル瓦は定期的に塗装をしなければなりません。ただしセメント瓦・モニエル瓦は粘土瓦ほど長寿命ではないため、塗装や漆喰補修、全面リフォームの時期を見極める必要があります。

瓦屋根に使われる漆喰とは

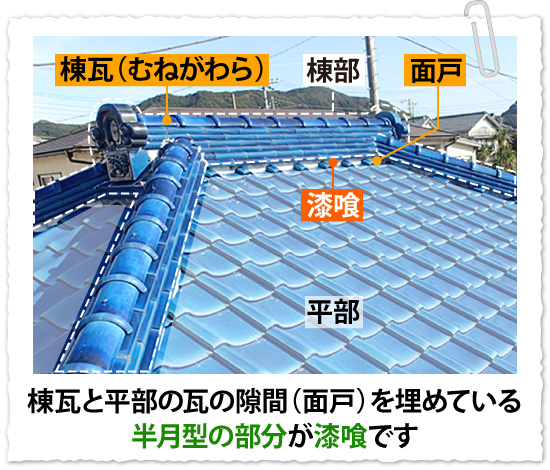

漆喰は瓦屋根のどこに使われている?

漆喰は、金属屋根やスレート屋根では使われることがありません。瓦屋根ならではのものです。

漆喰は主に瓦屋根のてっぺんや山になる部分にある「棟瓦」の施工に使われています。棟瓦と平部の瓦の隙間(面戸と言います)を埋めているもの、棟瓦を見上げたときに見える半月型の白いものが漆喰です。

また、一般的には棟に使用されている漆喰ですが、昔ながらの土葺き工法による瓦屋根の場合、軒先の隙間を埋めるために使われているケースもあります。

・漆喰の成分

漆喰と聞くと、職人の手作業で仕上げ、白い独特の風合いを持つ趣のある塗り壁という印象をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

漆喰は、瓦屋根はもちろんですが、外壁にもよく使われている壁材です。

漆喰の役割とは

「葺き土保護のために雨水を浸入させない」

「見た目を美しく保つ」

という2つです。

日本瓦でよく採用されていた湿式工法の場合、粘土などを土台として瓦を積み重ね、棟瓦を固定しています。棟の内部にあり、冠瓦やのし瓦を支えるために設けられているのが葺き土です。

はじめは、泥状で水分を含む葺き土ですが、劣化により痩せて硬くなると瓦の固定力が弱くなり、ズレや歪みの引き金となってしまいます。葺き土に雨水の影響がないように守るのが漆喰です。

そして、漆喰には接着の目的もあります。棟瓦に隙間があると瓦がズレやすくなり、落下するリスクも考えられます。漆喰でしっかりと固定することで、地震や強風などの刺激にも強くなり、瓦屋根が落ちる可能性が低くなるのです。ズレが起こると美観も損なうため、漆喰で固定力を強めることで「綺麗な瓦屋根」が実現します。

また、漆喰で隙間を埋めるのは、鳥やネズミなどの小動物を侵入させないという目的もあります。

漆喰の劣化は避けられない…劣化の原因と症状

確かに、瓦自体は長寿なうえ、粘土瓦なら塗装というメンテナンスがいりません。しかし、寿命の短い漆喰はダメージに合わせて補修が必要です。

施工したての初期の頃には美しい白色の漆喰も、10年、15年…という年月にともない劣化します。

劣化の原因としては、雨風を長く受けたことや、紫外線、厳しい寒さなどの気象が深く関係しています。地震の揺れや台風の影響で、早めに劣化が起こる可能性もあります。

・ひび割れ

漆喰の劣化の初期に見られるのがひび割れの症状です。寿命で起こるひび割れのほか、地震などの揺れが原因のこともあります。

・剥がれ

ひび割れがさらに劣化するとやがて剥離が起こります。白や灰色の塊が屋根の上やお家の敷地内に落ちるようになります。

漆喰が劣化したままだとどうなるの?

漆喰のひび割れは、劣化の初期症状とも言えます。劣化がないときと比べるともろい状態ですから、雨や風、地震の揺れなどでさらにひびが大きくなるでしょう。いずれ、漆喰は剥落していき、できた穴から内部に雨水が入ります。

すると棟の内部にある土の固定力が弱まり、棟瓦がゆがみ、ほかの瓦への影響や、雨の浸入による雨漏りにつながることもあります。

漆喰が劣化したからと言って、すぐ雨漏りが起こるわけではありません。しかし時間をかけて雨風にさらされることによりだんだんと葺き土が流れ機能を失うことになってしまいます。また、漆喰の剥がれで固定力が弱まっている棟を放っておくと、強風を受けて倒壊する危険もあります。

少しの剥がれで緊急性がないと思っていても、月日が経つほどそこから雨漏りや棟倒壊のリスクが高まります。放置せずに漆喰詰め直し補修を検討しましょう。

・漆喰詰め直しご提案例1

雨樋を清掃中に漆喰が剥がれ落ちているのに気が付かれたそうです。築20年以上の瓦屋根ですが、これまで一度も漆喰補修はしてこなかったとのこと。面戸漆喰の大部分がひび割れ、内部の土が見えてしまっているところもありました。雨漏りや棟倒壊になる前に漆喰の詰め直しにて補修します。

・漆喰詰め直しご提案例2

ご近所で屋根工事をしていた業者から指摘を受けたことで不安になりお問合せをいただきました。棟の漆喰がなくなり、支えを失ったせいか隣接する瓦が大きくずれています。一部割れているものもあり、いつ落ちてきてもおかしくない状況です。瓦の補修と一緒に漆喰詰め直しをご提案いたしました。

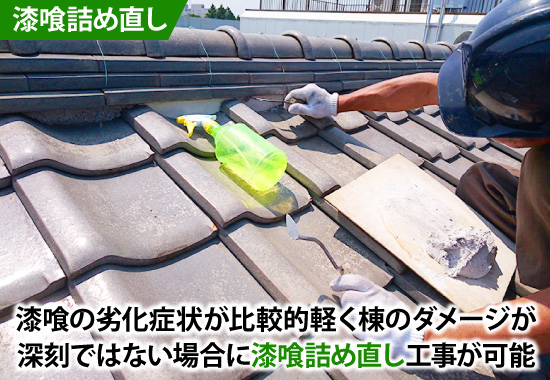

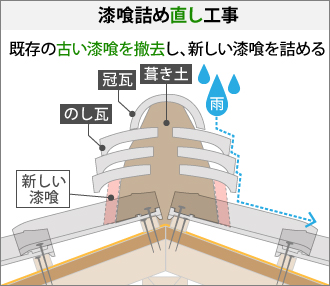

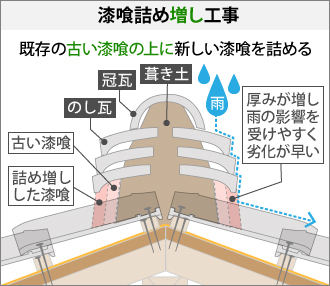

古くなった漆喰を取り除いた後、新しい漆喰を塗り込めるのが、漆喰詰め直しです。漆喰の劣化症状が比較的軽く、棟へのダメージが深刻ではない場合、漆喰詰め直し工事での補修が可能です。

既存の漆喰をそのままにしておき、上から漆喰を塗る「詰め増し」という方法もありますが、施工後の寿命が短いのでおすすめはできません。なぜなら、ひび割れや剥がれの上に重ねて漆喰を塗っても、すでに隙間ができているため「新・旧」の漆喰が一緒に剥がれてくる可能性があるからです。

また、漆喰は10ミリ程度の薄さで隙間に塗り込んでいくものです。しかし、既存の漆喰に重ねてしまうと厚みが増し、棟よりもはみ出てしまいます。当然ながら、はみ出した漆喰は雨風の影響が受けやすくなるため、劣化するのも早いでしょう。せっかく漆喰詰め直しを施しても、結果的に再び施工し直さなければならない可能性もあります。

漆喰の劣化でメンテナンスをするときには、古い漆喰を取り除いたところに新しい漆喰を施す「漆喰詰め直し工事」をしましょう。

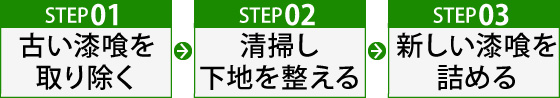

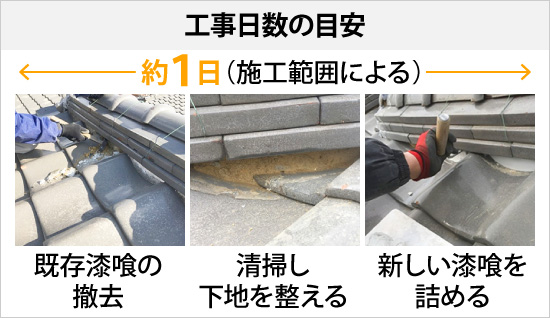

漆喰詰め直し工事の工程

漆喰詰め直し工事の一般的な流れをご紹介します。

劣化している漆喰はすべて取り除きます。

古い漆喰を除去したら、掃除して新しい漆喰だけを詰められるようにします。瓦のズレが起こっていたら、固定する前に直します。

新しい漆喰は薄すぎず厚すぎず、適度に厚みを加えながら詰めていきます。薄ければ剥がれやすくなりますし、厚ければのし瓦よりもはみ出て雨風の影響を受けやすくなります。

・漆喰詰め直しにかかる工事日数

漆喰詰め直し工事は、範囲が極端に広くなければ、1日ほどで終わります。

「漆喰の補修をしたいけれどうちの場合はどのくらい工事日数がかかるのか。」

「他の工事も一緒に頼みたいけれどどうなる?」

など、漆喰詰め直し工事で気になる点があれば街の外壁塗装やさんまでお気軽にご相談ください。

・漆喰詰め直し工事費用の目安

漆喰詰め直し工事を検討する際、「いくらぐらいかかるのか」はとても気になるものですよね。やはり現地の状況を点検しなければ具体的な金額はお伝えできませんので、詳しくは見積もりを取ることをおすすめします。

目安としては、1mあたり6,000円程度と考えておくといいでしょう。工事をする棟の長さが10mだとして、その両側に漆喰があるので施工範囲は20mとなります。

漆喰工事の費用は棟の長さと関係してきます。たとえば同じくらいの広さの屋根でも、2面で構成されている切妻屋根より4面で構成されている寄棟屋根の方が棟が長い場合が多く、その分費用は高くなるでしょう。

また、足場を組まなければ工事ができないというケースも、別途足場代がかかります。

漆喰詰め直し補修の実例紹介

趣あるいぶし瓦が葺かれた屋根です。今は空き家ですが今後人に貸すプランもあるため、屋根全体を点検し必要な補修をすることになりました。一部瓦のズレ等がありましたが、やはり漆喰の劣化が顕著です。

1.工事前の準備

屋根の上の作業を安全に行うため、まずは足場が必要になります。足場と聞くと、住宅の周りに大々的に設置する足場を思い浮かべるかもしれません。一般的な住宅の規模で20万弱の費用がかかります。ですが、今回は漆喰詰め直し工事で「屋根の端ではなく頂部」のため、簡易的な足場を作ることにしました。瓦の隙間に金具と足場板を取付けます。

漆喰詰め直し工事では、既存の漆喰を取り壊す「斫(はつり)工事」があります。作業中に出たガラやゴミが周囲に散乱しないように、足場板に土嚢袋を挟んで地面に落ちないようにしています。

2.既存の漆喰のはつり工事

瓦用の金槌となる「瓦槌」を使い、既存の漆喰のはつり工事をしていきます。小さな隙間を埋めている漆喰を壊す細かな作業のため、機械は使いません。

尖った瓦槌を古い漆喰にあてて取り壊していきます。漆喰詰め直し工事では、この「既存の漆喰を除去する」のは大事な工程です。

たまに、古くなった漆喰の上から新規の漆喰を塗る、というケースを見かけることがあります。固定力が弱まっている古い漆喰に新しい漆喰を重ねると、結果的に両者が一緒に剥がれてくる可能性が高いです。古い漆喰を完全に取り除き、施工後にトラブルがないようにしっかりと作業を行います。

漆喰を削ると土がボロボロとなるため、「のし瓦」よりも新しい漆喰がはみ出ないように調整していきます。

古い漆喰を撤去しても下地調整が不十分だと新しい漆喰が剥がれるリスクがあります。新しい漆喰をしっかり塗り込むためには、表面を丁寧に整える作業がとても重要です。

地道で細やかな作業が求められるため、1日に20mほどしかできません。こちらの住宅では60m分の漆喰の作業でしたので、約3日はかかります。

3.漆喰を準備します

昔の漆喰は、現場にて消石灰に繊維や糊などの天然成分を混ぜて作られていました。近年は、すでにセメントや繊維などが配合された材料に、現場で水を加えて練るケースがほとんどです。粘り具合によっても塗り込む漆喰の完成度が違いますから、丁寧に練っていきます。

4.漆喰を塗り込みます

漆喰は棟瓦の土台となる「面戸」と言われる部分に塗り込んでいきます。結構狭い隙間ですから、普通の鏝(こて)よりも小さな「面戸鏝」を使います。詰め過ぎると、はみ出た漆喰に水分が入り込むため、適切な量を塗り込む職人の腕も重要になります。

漆喰は、部位ごとに厚みや高さを調整しながら塗ります。太陽光があたりやすい棟と棟が接続する部分、棟の端となる鬼瓦は、劣化しやすいため厚く塗って保護します。部分的に厚みを調整する塗り方は、経験豊富な職人だからこそ成し得る技です。

塗り終えてから硬化するまでは早ければ1日、遅くても2日かかります。新しい漆喰は美しい白色で、深みのある燻瓦によく映えています。

5.瓦屋根と外壁の取り合いにも

屋根と外壁の接合する部分にも漆喰を使うことがあります。漆喰は10年もすれば劣化が出てくる部分ですから、こちらも綺麗に詰め直しをしました。

漆喰は劣化しやすい部分ですが、傷んでいても気づかないことも多いようです。地上から遠目に見ても「劣化している?補修が必要?」と判断しにくいため、メンテナンスを後回しにされがちです。

しかし、

「剥がれた漆喰らしきものが屋根の下に落ちていた」

「地上から見ると棟が歪んでいる感じがする」

このような場合や棟周りに明らかに異変があるときは要注意。早めに点検をして、適切な工事をしましょう。

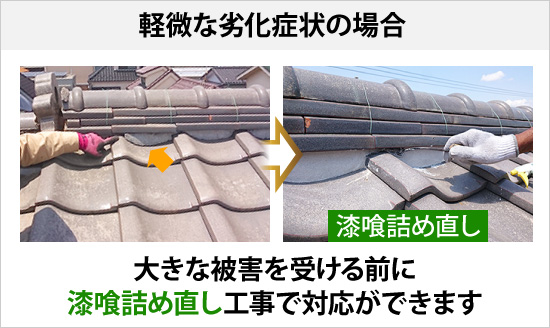

軽微な劣化であれば、大きな被害を受ける前に詰め直し工事で対応ができます。特に台風時期の前など点検をおすすめします。

ダメージに気づかないままさらに劣化が進むと、内部への浸水が決定打となり雨漏りを起こす可能性もあります。

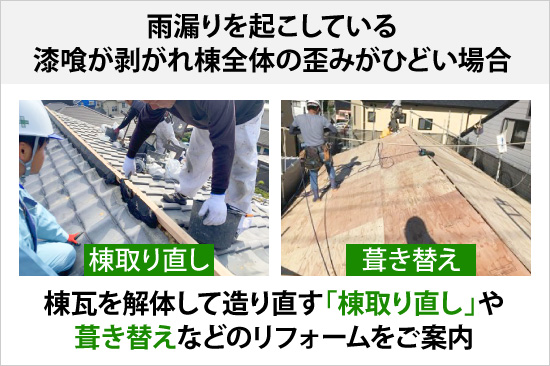

雨漏りを起こしている場合や、漆喰が剥がれて棟全体の歪みがひどい場合には、棟瓦を解体して造り直す「棟取り直し」、さらに屋根の状態によっては葺き替えなどのリフォームをご案内することもあります。

また、外壁塗装をお考えで、長い間瓦屋根のメンテナンスをしてこなかった場合も、そのタイミングで一度点検してもらうと安心です。屋根の点検・補修も街の外壁塗装やさんまでご相談ください。お住まい全体の状態を確認し最適なメンテナンスをご案内いたします。

瓦屋根に必須?漆喰詰め直し工事の工程と費用まとめ

-

粘土瓦、セメント瓦、モニエル瓦はほとんどの場合漆喰を使って施工されているので定期的な点検・補修が必要です

-

漆喰は主に瓦屋根の棟部分、面戸を埋めるために使用されます

-

10年、15年と経つにつれ漆喰は劣化し割れ・剥がれが起こります。雨漏りなど大きな問題にならないうちに補修を検討しましょう

-

漆喰詰め直し費用は施工する棟の長さによって変わります

-

劣化に気づきにくい部分ですが瓦屋根を安全に保つため注意しましょう

関連する施工事例一覧